| 21世紀以降台灣分因於:一、2001年底,加入W.T.O之際,昔日引以為傲的經濟成長率降為近20年來新低為負2.3%,失業率則增加成5.33%,台灣失業人口竟高達52萬人;二、2008年雷曼兄弟倒閉引起全世界金融海嘯,依據行政院主計出資料2009年台灣成長率為負1.87%,平均失業人數為63萬9千人,較2008年增加18萬9千人或41.96%;平均失業率為5.85%,較2008年上升1.71個百分點。而社會長期矚目之高等教育的路線與制度持續不明,常令知識份子焦慮?台灣還有時間再等下去嗎?台灣高等教育面對市場化與全球化雙重壓力下,資優台生外移與陸生來台現實問題,能全身而退嗎?

大學是研究學問、傳遞知識、培育人才、服務社區的殿堂,其知識創育、其培育的人才應為社會所用;並且要為其所服務的社區及學術社群提供適切的服務,因此,大學的運作與發展與社會息息相關,大學發展不能自外於社會,否則,就會引來「大學校園如象牙塔,教授不食人間煙火」等語的批評。然而,現代大學之發展至今已有數百年的歷史,雖然其中更迭與變革,但當初大學的設立,卻有其崇高的理念。二次世界大戰之後,世界各地大學快速的擴張,不僅學校數目大量的增加,學生人數亦快速暴增,結果,一方面政府的財力逐漸無法負荷,高等教育逐漸市場化、商業化、產業化、私營化。在理想與現實、在傳統與創新之間,能否取得平衡,這正是本文所想探討的問題。

現代大學的發展沿革

世界各文明古國,如中國、希臘、埃及等,都有其傳統的高等教育機構,例如中國漢朝的國子學與太學、古希臘的雅典大學、古埃及研究伊斯蘭法律或神學的大學等,但在歐美大學思潮的衝擊下,這些獨特的高等教育傳統幾乎已蕩然無存,如今,世界各國現代大學,大多沿襲歐洲中古大學傳統,逐漸演變而來,因此,在探討大學之發展沿革,就必須由歐洲中古大學創立、演變之過程著手。

十一世紀末期歐洲開始的十字軍東征(1096-1272)刺激了東西方的文化交流,增進了貿易活動和帶動了都市的繁榮。為了培育傳教人才與啟發民瘼的需要,教會於是興辦了學校(studium),並以三藝(文法、修辭和辯證)為主要的教學內容。在三藝之外再修習四藝(算數、幾何、天文、音樂),就可成為magister,也就是有資格教導他人的教師(master)。就在教會學校的基礎上,最早的大學逐漸浮現(戴曉霞,2000)。

中世紀大學既然是在教會學校的基礎上發展而來,其主要的目標在於神職人員的培育。在十一世紀中期,法國各地不少教堂設有附屬學校,教授七藝與聖經,而各附屬學校都有名師以吸引各地的學生前來就讀,其中以聖母院畢業(Notre Dame Cathedral)的亞培拉(Peter Abelard, 1079-1142)最為著名。亞培拉不僅博學多聞、能言善道,精於邏輯、擅長神學與哲學,其所著之《是與否》(Sic et Non),對後世之影響,最為深遠。由於亞培拉之吸引力,聖母院附屬學校成為歐洲各地學者的聚集地,該院並逐漸由學校(studium)轉變為大學(studium generale)(戴曉霞,2000)。

中世紀大學才是學術界眾口同聲所共認的大學之母,不只「母大學」(mother universities)懷胎了眾多「子大學」(children universities),且子大學每後來居上,多半變成高等學府園地裡的奇葩,芬芳奪目,花香撲鼻(林玉体,1994)。中世紀的母大學主要代表是法國的巴黎大學、義大利的波隆尼亞(Bologna)大學以及沙列諾(Salerno)大學。巴黎大學重視神學,波隆尼亞(Bologna)大學以及沙列諾(Salerno)大學則分別強調法學及醫學。儘管大學課程的範圍在十四世紀時已較為寬廣,內容也較初期更加充實,但是基督教的影響還是無所不在,大學的教學內容還是以解釋和論證基督教義作為出發點(黃福壽,1998)。

牛津大學成立於1167年,是在從巴黎大學遷移回來的學生協助之下,由studium 轉型而成。劍橋大學則是在1209年,牛津大學學生和鎮民衝突後,遷移設立的,兩者在英王及教皇的大力支持下,直到十九世紀新大學設立前,牛津及劍橋在英格蘭稱霸數百年之久。不過,和其他中世紀大學相似,一直到十六世紀中葉之前,牛津和劍橋大學的主要功能還是在培養神職人員(戴曉霞,2000)。

然而,牛津和劍橋大學培養神職人員的傳統卻在十六世紀宗教革命之後受到嚴重的衝擊,在英王亨利八世的要求下,牛津和劍橋兩校,被迫取消學生人數最多的教會法課程,為彌補損失的學生人數所造成的收入缺口,開始歡迎富有的地主和中產階級的子弟前來就讀,這些學生大多志不在追求學問,也不想獲得學術學位,其進大學主要的目的在於學習英國貴族上流社會禮儀與提升個人文化水準。為了適應新學生的興趣和需求,牛津和劍橋在神職人員的培育外,轉型為社會菁英階層提供博雅教育(Perkin, 1991)。

19世紀以前,大學教育發展路線,基本上一直秉持中世紀的傳統,其主要功能在培育神職人員、保存、教授既有的知識、為菁英階層提供博雅教育,1806年拿破崙徹底殲滅普魯士軍隊,普魯士(今德國前身)國民士氣低落、國庫乾枯及超過70%的青壯年(18-45歲)人戰死沙場;1808年,洪堡德(Wilhelm von Humboldt)被任命為教育部長,並在1809年向國王提出設立柏林大學的計畫,其主要的內容強調:(1)儘管普魯士戰亂頻繁,但若柏林大學能推崇學術,仍可對所有德與國家的文化產生影響;(2)柏林大學可將現有的學術力量和機構組成一個從事科學研究的有機組合;(3)「大學」此一名稱可以保留,但其實質必須改革,學生可以來自全德國甚至外國........(王晴佳,1997)。1810年成立的柏林大學卻將大學的功能轉向新知識的探索與開發,成為現代研究型的大學開創新的典範與里程碑。

柏林大學深受新人文主義的影響,除了強調學術自由之外,還強調知識、師生、教學與研究等三面向的統一(Pritchard, 1990)。柏林大學強調研究的新典範很快傳播到德國其他大學,甚至於世界各國也都予以借鏡。二次世界大戰之前,德國科技發達、國力強盛、獨領學術風騷,與重視研究的大學風潮有極密切的關聯。

二次大戰後,美國政治與經濟勢力日漸龐大,蘇聯解體後,如今已成世界的「獨強」政治實體,因此其典章制度成為世界各國檢討與模仿的對象,因高等教育是培育高級人才的搖籃,也是國家競爭力之所繫,因此,美國的高等教育制度逐漸成為模仿的對象。美國的居民早期大多來自英國,是以美國早期的大學大多師法牛津與劍橋大學。19世紀後,柏林大學興起,柏林大學又成模仿的對象。但因獨特的社會環境與條件,經過長期的發展,美國高等教育逐漸發展出與中古大學與柏林大學不同的模式。這個高等教育的新模式可以用「多元」一詞形容,不論機構、課程及大學的功能方面都打破過去的單一體系,朝多元化的方向發展(戴曉霞,2000)。

偏重英式博雅教育的早期美國大學,在獨立戰爭之後,已不再能符合社會及經濟發展的需求,因此,美國真正的第一個州立大學是由傑弗遜總統(Thomas Jefferson)親自規劃,並於1818年正式成立的維吉尼亞大學。維吉尼亞大學董事會由州長任命,經費由州政府提供,大學事務受州議會控制,是美國州辦大學的里程碑(戴曉霞,2000)。

奠定美國綜合性大學基礎是1882年通過的莫瑞爾法案(Morill Act,1882),本法案規定,每州每位國會議員,可獲得三萬英畝的公有土地或等值的土地券,出售土地所得可用於創設或資助州立大學;聯邦政府在每一州資助一所學院,在不排除科學與古典學科下,開設農業和機械。整體而言,贈地法案擴大了美國公立高等教育的規模,滿足了當時美國農業及工業迅速發展和人口增加,對高等教育的殷切需求。贈地法案對滿足於美國建國初期之農業及機械等實用科目的強烈需求,但亦不排斥科學、古典學科的基本態度,進而引導了美國高等教育的實用導向,也奠定了美國綜合性大學的基礎(戴曉霞,2000)。

近代社會發展對大學的衝擊

大學體制發展至今,期間有將近1000年的時間,大學從早期教會附屬的學校發展成研究型或綜合型大學,歷程中由於社會的變動與戰爭衝擊,學生族群的改變,政府干預的多寡,經費的來源,大學的設立目標已與當初設立時有極大的不同,而其理念亦有極大的改變。 現代世界前100名的大學並不是依照預先的規劃成立的,而是經過一段相當長時間的演變而來,但其發展過程中,總是無法脫離當時社會發展所刻劃的痕跡,如巴黎大學的著重神職人員的培育與固有知識的傳授是因受到當時教會的影響,英國牛津與劍橋雖傳承巴黎大學的精神,另一方面因應當時英倫社會的轉變,至於德國重視學術研究的大學與美國強調多元功能的大學,其發展的沿革,在在受到國家、社會發展需求的衝擊,顯然,大學最初設立雖有其崇高的理想,但大學的發展似乎又無法脫離社會變革的衝擊,無法完全成為遺世獨立的學術象牙塔。

時序進入20世紀中期後,大學的教育比起過去更為普及發達,逐漸由過去僅有少數菁英有機會就讀的菁英教育轉變為人人都可以就讀的普及教育,推究大學教育日漸普及,不外乎受到以下的幾項因素的影響:

1. 兩次世界大戰看到大學教育對國力的助益:

兩次世界大戰,不論是挑起戰爭的戰敗國,或是最後獲得勝利的戰勝國,如德、英、法、美、日等國,莫不得力於大學的人才培育與龐大的研發人力,因此,在近五百年,人類社會所進行規模最大,傷亡最慘重,破壞性最大的全球性戰爭之第二次世界大戰(1939年-1945年)後,各國都深信大學是維繫國家競爭力的主要支柱,莫不卯足全力,發展高等教育,除了由國家投注更多的經費於大學教育之外,民間企業的力量已逐漸進入高等教育的投資之中。

2. 第二次大戰後民主、平等的思潮盛行,大學教育蔚為風潮:

二次世界大戰之後,許多君主專制的國家體制,受到嚴重的衝擊,民主、自由、平等的人性思潮深植人心,再加上社會逐漸穩定繁榮,民生日漸富裕,過去僅有少數菁英可以接受的大學教育,在大學數目逐漸增加,入學條件逐漸放寬,以及足以負擔學費的家庭日漸增多的情況,大學教育日見普及,大學教育成為民眾提升就業能力、社會地位的晉身階,大學受教機會逐漸平等化、公平化。

3. 掌握知識者方能產生社會地位的垂直流動,就讀大學意願日增:

拜資訊科技發展之賜,知識的產出已達爆炸的階段,新的知識在資訊科技WEB3.0的推波助瀾之下,不僅大都已光纖數位化傳輸,且正以10倍數的速度增長,再加上無線通訊技術(3G、3.5G、WIMAX與WIFLY)的革命發展,知識傳遞的速度有如光電般的快速。知識經濟時代已到,知識已成產業進步及個人生涯發展最重要的因素,大學是學習知識、技術的主要場所。

4. 學歷要求水漲船高,高等教育需求更為殷切:

在大學教育日漸普及的時代,有能力上大學者大多將就讀大學當作社會階層流動的主要原動力,而企業主對員工學歷要求也有逐漸提升的趨勢,國內一項人力銀行的調查指出,台灣大型企業用人,43%僱用碩士以上的學生,此種學歷通貨膨漲(Credential Inflation)的現象正逐漸擴大之中,也逼使更多的學生投入高等教育的市場。

5. 全球性的產業競爭,具競爭人才需求殷切:

知識經濟來臨之後,產業的型態也由過去的區域性發展轉變為全球化的競爭,產業的競爭不再僅是區域人才的競爭,變成全球知識的競爭,更是全面性的創新、創造的競爭,因此,原有的產業無法單獨應付這種嚴峻的競爭,產業界亟需大學的協助,將大學的知識和技術優勢直接轉化為社會生產力,建教合作日盛,大學與產業的結合日益密切,創育中心紛於各大學校園成立。

6. 教育產業日漸成型,市場需求刺激大學發展:

在大學的協助下,不僅造就了產業的日漸發展,也刺激社會大眾對大學教育的殷切需求,大學教育產業化經營的可能性逐漸突顯。許多高等教育蓬勃發展的國家,如美、日、英、澳等國,已逐漸將高等教育以產業的型態經營,並且挾其豐厚的大學資源,對國外輸出,招收外國學生到該國遊學、留學及技術證照訓練等,而賺取不少的外匯,更有助於其高等教育更進一步發展。

7. 終身學習,回流教育需求日增:

在知識爆發以及知識半衰期逐漸縮短的知識社會中,無論生活、生涯的需求,回流教育的需求正逐漸增長之中,終身學習社會也正逐漸成型,需要至大學接受回流教育的民眾日益增加,大學逐漸成為終身教育的主要供應者。

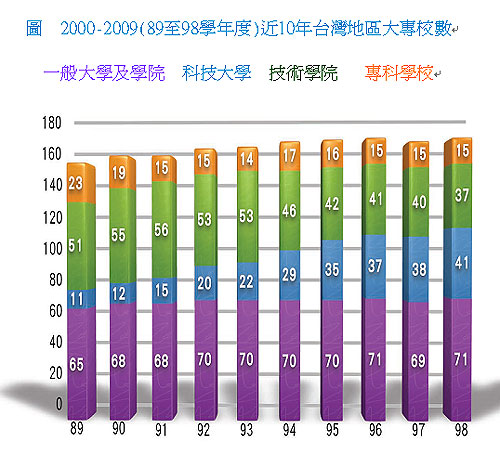

我政府近15年來重視大學教育,公私立大學教育日漸普及,雖是大家所期盼的結果,89學年度有大學校數(含一般大學、科技大學及技術學院)127所,專科學校23所,總計大專校院150所;至98學年度,大學校數增加至149所,專科學校減少為15所,計有大專校院164所(教育部高等教育概況,2010),近10年高等教育變化如附圖。但也帶來負面的衝擊。大學與技術學院日多,政府的資源供應也日漸嚴苛,而補助經費也逐漸無法擔負龐大的大學經營需求,此外,大學不僅規模更加龐大,競爭更為激烈,所耗費的經費也水漲船高,但學校並非營利的機構,大學資源日漸捉襟見肘,經營的效率也逐漸為各界所批評,另近2年更遭逢大陸與東亞國家名校,甚至中東均積極招生與辦學,加上全球化影響,公立高中培養優質高中生,有外移趨勢,實值得我教育部與各大學注意與警惕。

|